Le journaliste photo, parfois également appelé reporter photo, prend en charge diverses missions dans le cadre de son travail. Qu’il exerce sur le terrain, pour une rédaction nationale ou locale ou encore sur le web : quelles sont ses missions ?

Apporter du contenu visuel : la mission principale du journaliste photographie

Le journaliste photo est chargé de fournir à sa rédaction du contenu visuel (photographique) en vue d’illustrer, d’expliquer ou d’éclaircir le propos des articles qui sont publiés. Il peut travailler seul et, dans ce cas de figure, les autres journalistes de la rédaction le contactent afin de l’informer des sujets qui doivent paraître ou de leurs besoins en termes de visuels. Sachez que le journaliste photo peut mener à bien ses missions en tant que salarié d’une agence photographique, d’une rédaction journalistique ou même en indépendant (il vend alors ses services à ces entreprises spécialisées dans l’information).

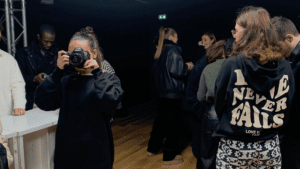

Le journaliste photo peut également travailler en duo, avec un journaliste rédacteur par exemple. Quand c’est le cas, le journaliste photo suit toutes les étapes de production d’un reportage ou d’un article en menant à bien sa mission de capture de prise de vues. Il peut être amené à effectuer ses clichés sur le terrain, ce qui est principalement le cas lorsqu’il doit couvrir l’actualité (meeting politique, événement sportif, etc.). S’il participe à l’élaboration d’un reportage complet, il lui faudra accompagner son collaborateur dans un travail d’enquête, afin de faire paraître les justes sources photographiques.

En somme, les missions du journaliste photo varient selon ses modalités de travail et le contexte dans lequel il se trouve :

– La réalisation de reportages photos.

– La couverture des faits d’actualité, et plus précisément leur illustration photographique.

En quoi consiste la mission technique du journaliste photo ?

Le journaliste photo est un expert qui porte deux casquettes techniques : celle de journaliste et de photographe. Sur le plan journalistique, il doit faire preuve du même haut niveau de connaissance que ses homologues spécialisés dans la rédaction, la présentation ou l’animation radio. Ses rendus sont de haut niveau qualitatif, adaptés à la ligne éditoriale de l’agence avec laquelle il travaille et apportent une valeur ajoutée au support qu’ils illustrent.

C’est également un photographe aguerri, qui sait choisir le bon matériel, adapter son équipement à ses besoins techniques et monter seul ses reportages. À ce titre, il lui faut aujourd’hui maîtriser un très large panel d’outils afin de remplir ses missions dans le contexte numérique et digital de l’information contemporaine.

Le journaliste photo connaît donc les logiciels professionnels de la post-production, du montage et de la retouche photo. Il peut alors décider de prendre en charge des missions liées au journalisme audiovisuel et travailler avec des photographies et des vidéos. On voit par ailleurs de nouvelles spécialités émerger, dont des journalistes qui travaillent intégralement depuis leur smartphone. Dans le MOJO, les journalistes photo savent capturer des clichés de très haute qualité via un téléphone portable dernière génération, les publier seul ou les fournir dans les bons formats et sans endommagement à leurs rédactions partenaires.

Grâce à l’enseignement de très haut niveau académique et technique proposé à l’ISFJ, les étudiants du parcours journalisme de l’établissement apprennent très vite à prendre en main toutes les missions du journaliste photo contemporain.

Le journaliste photo, après quelques années d’expérience sur le terrain, peut devenir reporter d’image ou encore responsable du service photo au sein d’une grande agence de presse.